云南古钱币鉴定中心地址古钱币私人老板收购电话

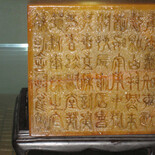

两汉钱币风格。汉武帝时的三铢通行时间不长,存世也少。伪造者取五铢改刻,但三铢比普通五铢轻小,“铢”字写法也与五铢有明显不同,易于识别。也有以钱翻铸的伪品,但能乱真者少。汉代的普通半两、五铢钱存世较多,目前所见伪品几乎都是半两、五铢中的特殊品,如“两两”、“五五”等(实际上确有当时错范或戏铸的真品)。伪造者一般采用真钱改刻的方法,也有翻砂而成的,如伪钱“五五”、“平平五铢”但翻造不精,肉质粗糙。新莽朝的铸钱工艺非常讲究,向称铸钱好手,但仔细观察,王莽钱也有精细之分。拿的六泉十布来说,有轮廓斜削、笔画细挺、制作特别精美的;也有文字平夷、制作较逊的。十布又有通穿(即圆穿与首端间有中线者)与不通穿二种。从整体上来讲,当时的钱文以悬针篆为主,其笔画之流畅峻削,布局之匀称得体,皆臻。六泉十布中除大、小泉及大布外,伪品较多。有未见真钱,仅按旧谱翻造的“幼泉二十”伪钱,制作粗劣,容易识别;也有取旧钱改制的“壮泉四十”伪钱;还有照真钱翻铸的,这种伪钱虽较,但与真品相比,文字缺乏生气,终能识别。新莽朝的大泉五十虽无人作伪,但一些特殊品如大泉五铢等亦有伪品。真的大泉五铢是当时铸的改范钱,原来的“十”字犹隐约可见;还有一种大泉五十背有吉语,如“长乐未央”等,文字书法生动有致,非作伪者所能摹仿,但极少见。

宋代钱币风格。宋代钱币一般是每换一次年号就新铸一种钱,其铸量、种类之多,为历朝罕有。两宋300年间,通行以小平及折二钱为主,间亦行用大钱,其轮廓、大小都有一定标准。自南宋淳熙七年开始,钱背以数字纪年,钱文书体也逐渐以宋体为主。总的来讲,两宋钱币的铸工考究,徽宗时期尤为,一格的瘦金体见于钱文,秀纤的书法配以的铸工。常使伪制品相形见拙。宋钱的另一个特征就是版别多,如宣和、政和共有数百种版别。南宋的嘉定铁钱除大小不同外,又红又专有通宝、元宝、重宝、新宝、永宝、真宝、珍宝、正宝、之宝、万宝等10余种,而背文以有纪地、纪年、纪值的区别,历朝以来,实属创见。普通宋钱无人伪造,而康定、至和重宝背坊、虢,圣宋通宝、靖康等品种的伪钱较多,凡遇到这类钱币时慎重对待,要仔细观察有否做伪痕迹,是否与大量的普通宋钱形制相合,南宋的临安府钱牌有三种式样;一种是上下圆角;另一种是上下方角;第三种是上圆下方。清代仿造者取其钱翻砂,制成的赝品几能乱真,唯锈色、色浆不及,个别字文走形。

明代钱币风格。明代钱币,早期与后期的文字、形制都不相同。早期狭轮,文字挺秀;后期外轮变宽,钱文以宋体为主。明初的大中、洪武钱为早期风格的代表,当时各局均有铸造,分小平、折二、折三、折五、折十等五式,版别较多,如“通”字就有单、双点之分,背有纪值、纪地及光背等数种,各地所铸的钱文自成系统,书体各不相同,存世多寡悬殊。伪造者有取常见的浙、豫版改成的京、济、鄂版,以致面背文字不符,暴露了弱点,如伪钱大中通宝背十挂的面文就完全是浙版的字体。又如伪钱天顺通宝是取明末的大顺通宝改铸而成,天顺在弘治之前,属明代的早中期,不应出现明末的钱风,明代实际上没有铸过天顺通宝。明代钱文为避朱元璋的“元”字讳。一律称通宝,且直读(即通宝二字在右、左方);延至清代,钱文仍以直读通宝为主。直至咸丰发行大钱时有恢复了元宝、重宝之称。