广州字画鉴定机构字画上门现金收购

- 面议

- 2025-03-26 06:55:13

- 字画鉴定

- 打电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

远害。旧社会常有富贵人买古书画,但不知真伪,商人借此卖给他假物,假物卖真价当然可以赚大钱。买者请人鉴定,商人如果串通常给他鉴定的人,把假说真,这是骗局一类,可以不谈。难在公正的鉴定家,如果指出是伪物,买者退货,常常引鉴者的判断为证,这便与那个商人结了仇。曾有流氓掮客,声称找鉴者寻衅,所以多数鉴定者省得麻烦,便敷衍了事。从商人方面讲,旧社会的商人如买了假货,会遭到经理的责备甚至解雇;一般通情达理的顾客,也不随便闲评商店中的藏品。这种情况相通于文物单位,如果某个单位掌眼的是个集体,评论起来,顾忌不多;如果只有少数鉴家,极易伤及威信和尊严,弄成不愉快。

七、忘形。笔者一次在朋友家聚集看画,见到一件挂品,一时忘形地攘臂而呼:“真的!”还和别人强辩一番。有人便写给我一首打油诗说:“立扬新令,真假一言定。不同意见人,打成反革命。”我才凛然自省,向人道歉,认识到应该如何尊重群众!

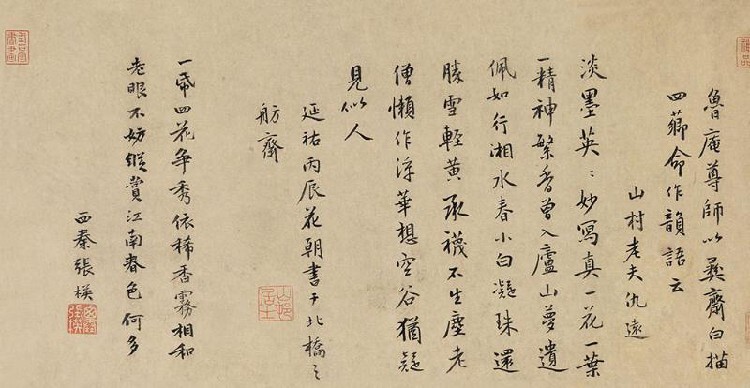

书画家的字号、籍贯和生卒时间

掌握书画家的字号、籍贯和生卒时间,对于书画的鉴定工作很有帮助。这些问题往往被某些作伪者忽略,假如我们比较熟悉的话,那么,就能够比较容易地看出问题。例如:明代沈度《梅花百咏》册,《石渠宝笈》卷三之十六著录,款云"成化十四年秋七月望后一日,沈度书于春草堂。"考沈度元代至正十七年丁酉生,明代宣德九年甲寅卒,78岁。成化十四年沈度已死去45年了,所以这件字册不用看实物也能肯定是伪品。又如:明代姚绶癸《三清图》轴,清代方濬颐《梦园书画录》卷八之十五著录,款云"三清图,永乐五年岁在丁亥秋日写,云东逸史公绶"。考姚绶永乐二十一年癸卯生,弘治八年乙卯卒,73岁。永乐五年姚绶尚未出生,所以,可以肯定这件东西也是伪品。正因为书画家的生卒时间对书画的鉴定有直接关系,所以就尽可能多掌握它。

有些书画家的生卒时间等问题,在过去的文献中,有的没有记载,有的记载不够真确,这样,作品本身就变成了手材料,它能补充文献的不足或纠正文献的错误。

例如:有些书画家的作品具有一定的艺术水平,但在文献上根本就查不到这位画家,更谈不上弄清他的字号、籍贯、生卒时间、艺术专长和主要活动了。这样的例子是相当多的。

又如:宋代赵孟坚(子固)的生卒时间,许多文献记载为生于南宋庆元五年己未(1199),卒于元代元贞元年乙未(1295),97岁。有人对此有怀疑,但一直未能解决。1962年《文物》第12期,刊载了蒋天格同志对这个问题的考证文章,推算出大约卒于景定五年至咸淳三年以前,依然还没有作出肯定的结论。我们根据赵孟坚的朋友顾光题赵氏《水仙》卷诗,中有"甲子须臾事,蓬来尺五天"二句,清楚地说出赵孟坚死在甲子年,即南宋景定五年(1264),时年65岁。这样就解决了多年来一直未能解决的问题。

文史知识

历代帝王年号、天干地支方面的常识,对于书画的正确鉴定,往往起着相当重要的作用。

历代帝王的年号在开始或终结时,常常都不是整年整月,而是相互交叉的。某个皇帝死了,又换了个新皇帝,有的就改了元,即换了年号,也有些当年并没有改元,依然沿用旧的年号。例如:明神宗朱翊钧在位48年,是万历四十八年(1620)七月死的,八月朱常洛(光宗)做了皇帝,改元泰昌,仅一个月就死了,九月朱由校(熹宗)做了皇帝后就没有改元,直到下一年(1621)才改元为天启。我们从某些书籍上看,万历只有47年,泰昌仅有一个月也被算成一年。又如:朱由检(毅宗)是崇祯十七年(1644)三月死的,但有的书籍上把这一年算作清代顺治元年。

我们在书画的落款上,如果看到写为万历四十八年庚申春日或夏日,均是符合逻辑的,如果写为万历四十八年腊月,则不符合逻辑,是有问题的。如果落泰昌年号的款,写成泰昌元年庚申春日或夏日,也可以肯定是有问题的。崇祯年号的书画款,如果写为崇祯十七年春日,同样是符合逻辑的,例如:杨铉《临董北苑夏景山口待渡图》卷的款写为:"摹宋董北苑夏景山口待渡图,时崇祯十七年春月也。"这是无可怀疑的。有些人如果不了解这种历史过程,以为崇祯只有16年,就可能将这件作品否定了。

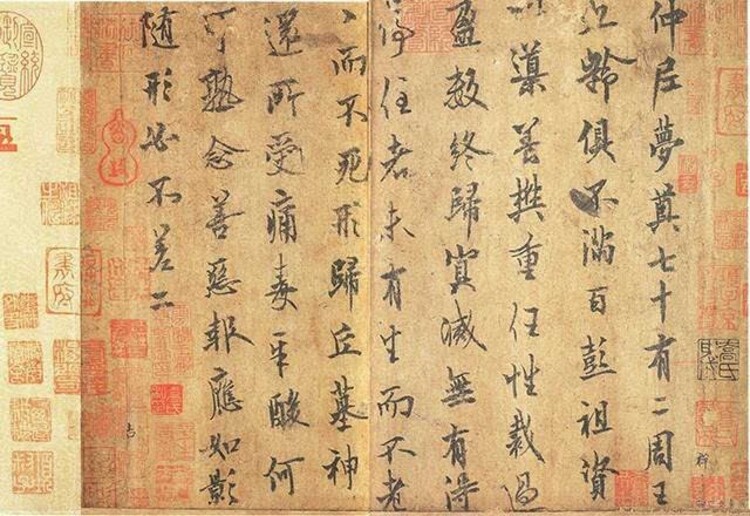

又如南宋赵构(高宗)绍兴二十三年写的已被刻入《三希堂帖》的《行书千字文》卷,将文内"玄"字改成"元"、"让"字改成"逊"、"殷"字改成"商"、"树"字改成"竹"、"贞"字改成"清"、"敬"字改成"敬"字少写后一笔、"竟"字改成"馨"、"恒"字改成"齐"、"匡"字改成"辅"、"桓"字改成"泰"、"纨"字改成"团"、"丸"字改成"弹"、"朗"字改成"晃"、"悬"字改成"迁"。共计改写了14个字,都是宋讳。"玄、悬、朗"避赵氏始祖名玄朗,"敬、竟"避太祖匡胤之祖父名敬,"殷"避太祖之父名弘殷,"匡"避太祖名匡胤,"恒"避真宗名恒,"贞"避仁宗名祯,"树"避英宗名曙,"让"避英宗生父名允让,"桓、纨、丸"避钦宗名桓。

又如:约50年前,北京琉璃厂有一幅落款为董其昌的绘画作品,画得很好,落款字数不多,作品本幅十分整洁,所以有人要买。后来有人看出了这件作品的毛病,落款"玄宰"的"玄"字缺写后一笔,是避清代康熙皇帝玄烨的讳。董其昌死于明崇祯九年,没有活到清代,因此就肯定了这件作品是清代人伪造的。从以上几个例子可以看出,文史知识的丰富与否,对于鉴别书画的真伪,也有相当重要的重要的作用。如果文史常识不多,那么,那种改写的避讳字是不易看出来的,因此也就有可能将作品的真伪断错。

当然,运用避讳进行书画断代,要了解避讳的时代特点,例如宋代"玄"、"朗"等字是由北宋真宗赵桓大中祥符五年开始避讳的,在此以前这样的字是不避讳的。如果见到一幅宋代人写的字或者绘画作品的题诗,款暑是大中祥符五年以前,对这些不避讳是符合规律的,而款为大中祥符五年以后的,这些字不避讳就不合规律,就有问题了。

我们这儿所讲的只是一般的情况,此外,也还有极个别特殊的例外,如米芾的《蜀素贴》卷中,前后有两个"殷"字,一个缺一笔,另一个就不缺。这就要根据具体的作品作具体的分析。

同时,对于避讳问题也不能僵死地一成不变地对待,有些临古的书法作品,完全按照原样临而不避讳。例如经过鉴定确为南宋赵构(高宗)所书的《临古二体千字文》卷,就是完全按照唐人原件临写的,文内的字均避唐讳(诸如"渊"、"世"、"民"等字均被避讳),而没有一个字是避宋讳的。

总之,避讳的问题是复杂的,在书画鉴定中运用避讳来断代,根据具体情况进行具体分析,要依据不同的条件,灵活掌握。

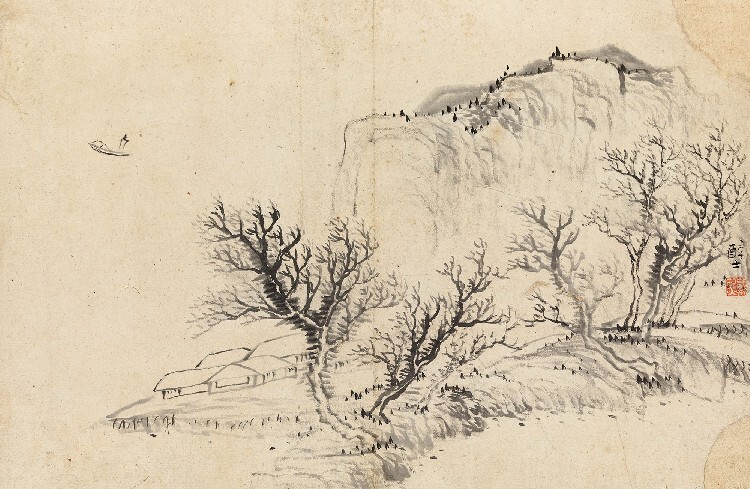

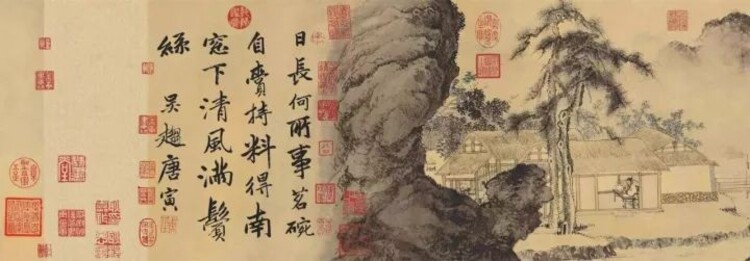

方琮的这幅山水所用材料为细网网丝绢,此绢在书画鉴定中应为先的疑点。网网丝绢亦称灯笼绢,是—种纹路极粗的劣等丝绢,在清中期至民国时期,江浙湖洲一带均有生产,此种丝绢的出现,当是我国江南经济结构急剧变化的—种反映。它的时代背景是:由于在清雍、乾两朝盐运的复苏,促进了扬州滨海一带的经济发展,当时居住在扬州一带的有钱人多为盐商,据《康熙两淮盐法志卷二十七》记载:“山西、陕西、徽州之盐商皆寓其处”。由于这些拥资千百万的盐商出于商业的需要,为改变其社会地位而投资文化,而把养士、附庸风雅、扶持文化艺术事业作为改变其社会地位的手段。由于他们以巨资收藏书画,推动了江南—带书画供求结构的变化,书画的需求量迅速提高,渤中书画供求结构的变化牵动了小市民,形成了以书画装点门庭的社会风气,这下子普通书画的需求量则急剧上升,适应市场需要的廉价装裱材料—网网丝绢应运而生。此绢大致可分粗细两种,细者经丝纬丝齐整,纹路成方格,但经纬丝之间均有一条丝的间距,这样在经纬丝组成的方格间均能透底成小方孔状;粗者经丝紊乱而纬丝齐直,经纬丝间距不等,如纹格不直之纱窗。此绢价格极廉,可用作低档书画的装裱材料,但细网网绢在当时经过特殊加工后可作为书材料。至清,当网网绢出现之后,便发展为以糊中缠土托绢,糊中缠入白笈将落丝。当绢拓出后,丝格间均以浆工添平而不漏底,使绢面平光如纸而能作画自如。从现今流传的此等托绢的画作看,几乎皆为清同光以后所画,而此绢在清末画家中除极少数廉价售画的不画家使用外,大多是坊间的行画在使用,—般画家均不使用。故方琮的这隔山水以网网丝绢为材料便引起首要嫌疑。由于材料粗糙,所钤小印几乎看不清为何字。从装裱看,亦为民间粗制花绫所裱。这些皆是缘于成本合算,当时本为普通商品画,面向普通购买者。

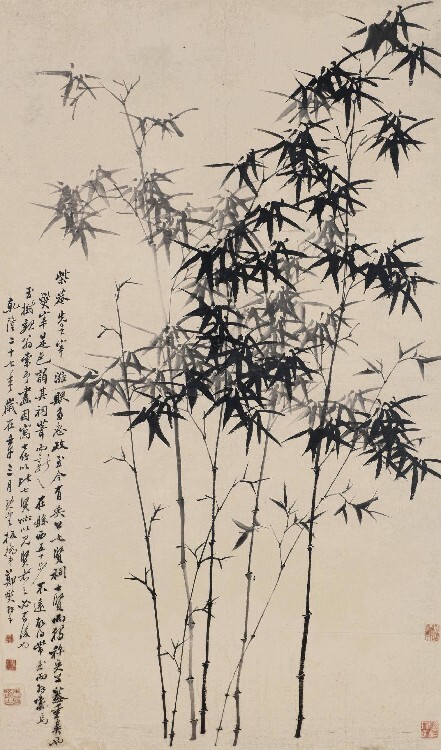

人们只有通过“临”、“仿”、“抚”、“摹”来标识自己的传统渊源,确立自己的艺术价值。

“四王”在中国古代绘画史上为山水画创造的后的辉煌,终消失在晚清的暮色中。

明末清初四高僧,即石溪、渐江、石涛、八大山人,他们是的写意山水画代表。

纸、绢、绫

到了明朝初期,出现了一种安徽宣城产的纸,世称“宣德笺”,纸面细腻、光滑,明。

宣德帝朱瞻基喜用它作画。此外明末的董其昌和清初的王原祁也用宣德笺画画,但未发现其他人用.

这无意中为鉴定示、董、王之画提供了依据。但明代大多用金扇面,即洒金或泥金扇面,而白纸素扇面明末清初才出现。

清康熙时则金、白并用。到了雍正、乾隆时,一般用白纸扇面。

谈到洒金、泥金出现的时间,大片的洒金纸出现在明代早期,洒金纸扇面出现在中期,小金片和金星纸出现在明后期。

- 字画鉴定

- 敦煌壁画

- 打电话联系